音響映像 2024.11.13

44th ドリーマーコンサートの裏側に迫る 「音響チーフ」 インタビュー

9月にアステールプラザで行われた音響・映像メディア学科のコンサート実習「ドリーマーコンサート」

今回から4回に分けて、「44th ドリーマーコンサートの裏側に迫る」と題して、「制作」、「音響」、「映像」、「照明」の4セクションの学生にお話を聞いていきます。

普段はわからないコンサートの裏側を掘り起こしていきましょう!

第2回は「ドリーマーコンサート」の音響部門チーフの鳴戸さん(広島工業大学高等学校出身)にお話を聞きました。

「音響」セクションの仕事内容と、あなたがどのような仕事を担当したのかを教えてください。

音響セクションは、表の音(お客さんに届ける音)を調整する「FOH(フロント オブ ハウス)」、アーティストさんに音を届ける「モニター」、ステージでアーティストさんのケアーや楽器の調整などをする「ステージ」、この3つの仕事で成り立っています。

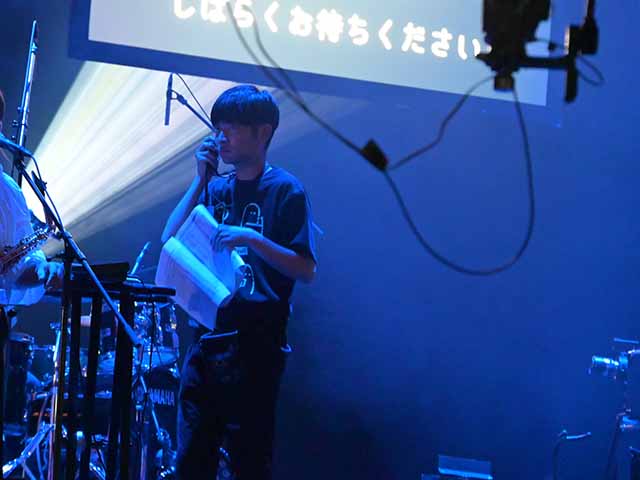

自分はFOHを担当しました。

本番に向けて、大変だったことや苦労したことは?

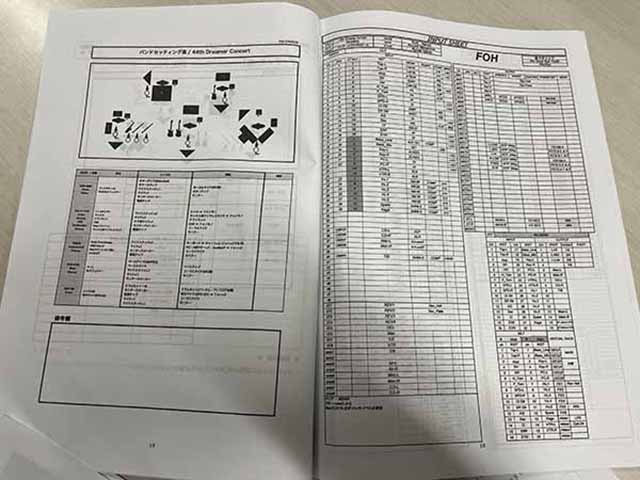

本番に向けて大変だったことは、INPUTシート(※1)の作成です。これはバンドごとに作成しないといけなかったので、それを作るまでに時間がかかりました。

苦労したことは卓データ(※2)を作らないといけないことです。今回使用した卓はヤマハのCL5ですが、デジタル卓はあらかじめバンドごとにデータを作っておいて、それを本番に使うのでその準備に苦労しました。

※1「INPUTシート」とは?

使用する楽器についてどのマイクを立てるかなどを事前にプランをたててシート1枚にまとめたもの。これを作成することによって現場で作業がスムーズに進む。

※2「卓データ」とは?

アーティストさんから頂いたセットリスト(曲順表)をもとにミキサーのデータを作ること。これを事前にしておくことで現場での作業がスムーズに進む。これはアナログミキサーではできない、デジタルミキサーの特徴でもある。

本番中に大変だったことや苦労したことは?

本番中に大変だったことはアーティストさんの要望に応えることと、ステージで急な変更があったことです。コンサートではアーティストさんのために自分たち音響がいます。その要望にはなるべく応えなくてはいけないので卓を操作するスピードを上げて対応しました。

また、急な変更があっても良いように、あらかじめ想定される変更は頭に入れておくべきだと実感しました。

本番を終えた時の気持ちを教えてください。

本番を終えた時は、肩に入っていた力がストンと抜けるような感じだったのを覚えています。ずっと力が入っていたせいか、次の日に肩が痛くなるほどでした。ですが、本番に大きなトラブルもなくて、きちっと進行できたことが一番良かったです。

モニター・ステージの担当も同様に力が入っていたそうで、本番ならではの緊張を経験できるとても良い勉強(実習)になりました。

ドリーマーコンサートの準備期間から本番後までを通して、良かったこと、実際の会場ならではの経験や達成感などあったら教えてください。

学校の通常の実習に使うスタジオはホールに比べると狭いのでケーブルの長さなどある程度短くても届きますが、実際のホールは広いので、遠くにINPUTがある場合はそこまで足りる長さを選ぶ必要があり、その選別が非常に神経を使いました。

ホールなどでそんな仕込みができたのは、苦労もありましたが、それ以上に大きな会場で役割を担えたことで達成感を得られましたし、将来自分たちが社会に出て行う仕事に少しは近づくことができたのではないかと思います。

今回の実習で得た経験を、将来どのように活かしたいですか?

コンサート実習に音響としてたずさわる機会を得られてとてもやりがいを感じましたが、それと同時にもっと勉強しないといけないことがあることにも気付けました。

今回得たことは自分のスキルアップには欠かせないものなので、忘れることなく日々の実習から活かしていけるようにやっていきたいです。今は1個ずつゆっくり確認しながら作業をしていますが、これが普通にできるようになれば、身に付いたんだなぁと実感できるのではと思っています。

進路を迷っている高校生や、同じ業界を目指している後輩に向けて、アドバイスやエールをお願いします。

アドバイスとしては、やはり「基本」が大切!

皆さんも夢への一歩目としてこの学校できちんと「基本」を学べば、将来の夢に少しでも近づくことができます!!

次回は11/20(水)「映像」セクションの学生のお話を紹介します。お楽しみに。

≪ 第3回:映像セクション学生インタビュー

第1回:制作セクション学生インタビュー ≫